本サイトの記事は広告を含みます。

現在、通信回線の大部分を担っているのは「メタルケーブル」と「光ファイバー」です。特にメタルケーブルの歴史は古く、国内で本格的に利用され始めたのは1950年代初頭。

ここでは長らく利用されてきたメタルケーブルの特徴や歴史、通信の仕組みについて解説していきます。

光ファイバーとも比較することで、それぞれの特性がよりわかりやすくなるよ!

メタルケーブルとは金属を用いたケーブルのこと

メタルケーブルは、その名の通り芯線の材料として金属が使われているケーブルのこと。芯線には電気を通しやすく、かつ安価で取り扱いがしやすい銅線が使われていることが多いですね。

電気を運ぶ「電線」や、家庭内で利用する「LANケーブル」なども大きなくくりでは全てメタルケーブルですが、単にメタルケーブルと呼ぶ場合は固定電話回線のことを指すケースがほとんど。主に「光ファイバーケーブル」と対になる言葉として使われます。

メタルケーブルの中は電気信号が行き交っており、電気信号によってデータのやり取りが行われています。

メタルケーブルについて

構造(中身)

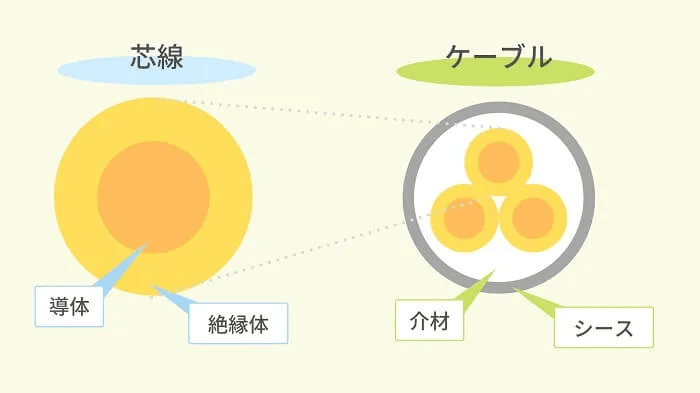

メタルケーブルの芯線の基本は、電気の流れる「導体」と、電気が漏れるのを防ぐための「絶縁体(非導体)」の二重構造。

そして複数の芯線を束ね、それぞれの隙間を介材と呼ばれる詰め物で埋め、さらに全体を保護するためのシースと呼ばれる保護膜で覆えば、メタルケーブルとなります。

さらに、メタルケーブルは芯線の配置によって、大きく2つの種類に分けられます。

「平衡対ケーブル」と「同軸ケーブル」

メタルケーブルには、大きく分けて「平衡対ケーブル」と「同軸ケーブル」の2つがあります。

平衡対ケーブルは構造が単純で安価な反面、長距離通信や高周波数の信号に不向きなんだ。それに対して同軸ケーブルは、比較的長距離の通信や高周波数の信号にも対応できるんだよ。

平衡対ケーブル

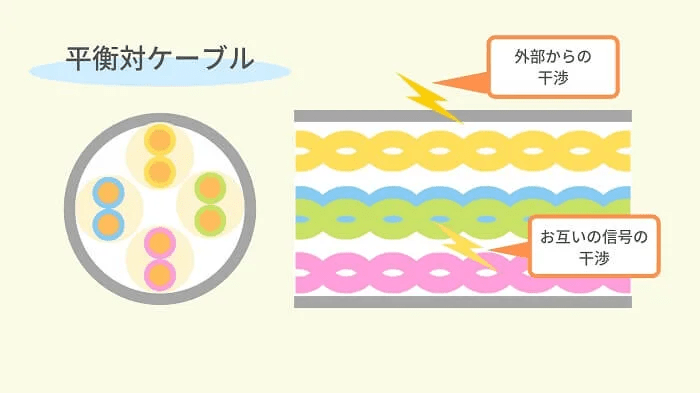

まず平衡対ケーブルとは、2本または4本の芯線を撚り合わせたものを束にして、一つにまとめたもの。構造が簡単なのでコストが抑えられ、電話局とユーザーを結ぶ回線に使われています。

ただし平衡対ケーブルは互いの芯線から漏れ出た信号が干渉し合い、ノイズが入ってしまうことも。そのため、信号が漏れやすい高周波数の信号には向いていません。外部からのノイズにも弱いです。

同軸ケーブル

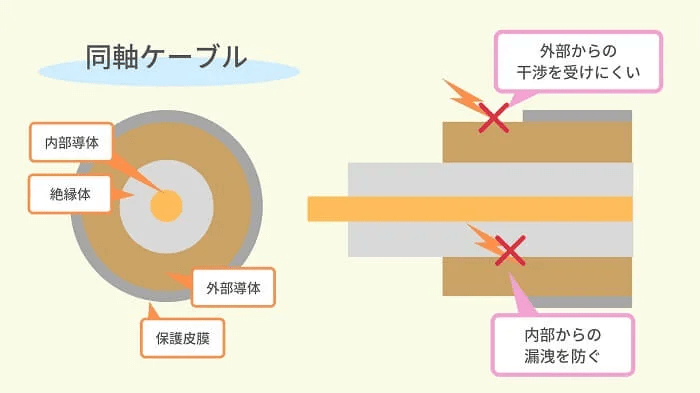

次に紹介する同軸ケーブルは、以下の4重構造になっています。

- 中心に単体の2つの芯線(内部導体+絶縁体)

- その周囲には銅線を編んだ「編組線」と呼ばれる外部導体

- 保護皮膜

平衡対ケーブルとの大きな違いは、芯線が編組線によってガッチリとガードされていることですね。これにより、外部からの電磁波をより確実に遮断し、内部からの漏洩も防げるようになります。

結果的に平衡対ケーブルに比べて減衰率が低くなるので、高周波数・比較的遠距離の通信も可能。ケーブルテレビなどの有線放送に多く使われます。

メタルケーブルと光ファイバーの違い

メタルケーブルと光ファイバーの大きな違いは、電気信号を使うか光信号を使うかという点にあります。

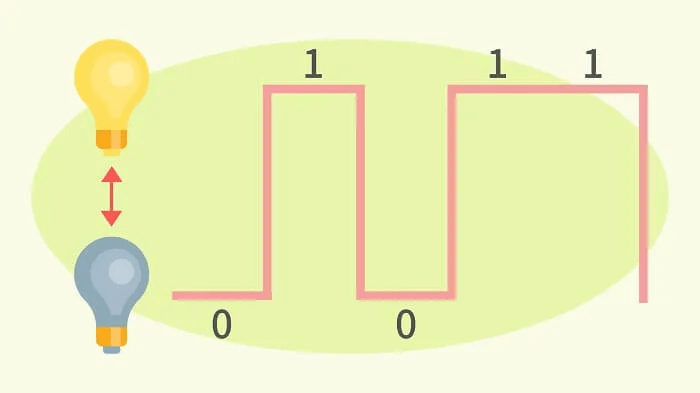

光ファイバーはその名の通り、点滅した光を芯線のガラス繊維に送ることで、データのやりとりを行う仕組み。

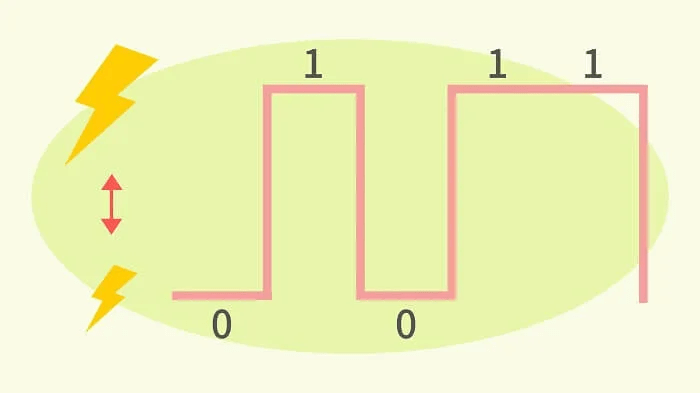

それに対して、メタルケーブルでは芯線に変調させた電圧を流すことで、データのやり取りを行います。

データの送受信には1と0の2つの数字を使った2進法が使われますが、電気信号の場合は高い電圧が1、低い電圧が0を表現(または電流がONの状態を1、OFFの状態を0とするケースや、位相の角度などで1と0を区別することもあります)。

それに対して、メタルケーブルでは芯線に変調させた電圧を流すことで、データのやり取りを行います。

データの送受信には1と0の2つの数字を使った2進法が使われますが、電気信号の場合は高い電圧が1、低い電圧が0を表現(または電流がONの状態を1、OFFの状態を0とするケースや、位相の角度などで1と0を区別することもあります)。

電気(電波)は光とほぼ同じ速さで進むことができるのですが、光の点滅に比べると高⇔低、ON⇔OFFのスピードが遅いため、同じ時間で送受信できるデータ量は少なめです。

メタルケーブルは取り扱いやすい

通信速度や情報量などの面では光ファイバーに劣ってしまうメタルケーブルですが、その真骨頂は丈夫さと扱いやすさです。

ガラス繊維を使っている光ファイバーは、折れや極端な曲げ、圧力、牽引などに弱いですが、メタルケーブルはそういった外的損傷に強いメリットがあります。

メタルケーブルが70年近くに渡り使われ続けてきたのは、こうしたメタルケーブルの丈夫さや扱いやすさが一役買っているのは間違いありません。

メタルケーブルは減衰率が高く情報が届きにくい

メタルケーブルは光ファイバーに比べると、取り扱いがしやすいという利点があります。

しかしその反面、電気信号は光信号に比べて減衰率が高く、遠くまで届きにくいというデメリットも。

例えば、メタルケーブルで通信が行われるADSLでは、基地局から2~3kmも離れると、ガクンと通信速度が落ちてしまいます。

また、メタルケーブルは光ファイバーに使われている「ガラス」よりも電気をよく通すため(当然ですが)、外部の電磁波等に干渉されやすいという弱点もありますね。

今後のメタルケーブルの利用は?

NTTは、2025年を目処に固定電話のアナログ回線を廃止すると発表しています。それに伴い、ISDNやADSLといった固定電話回線を使った通信サービスも順次終了予定。

今後、電線の地中化などの工事が行われる際には、新たにメタルケーブルが埋め込まれることはなく、光ファイバーや無線通信が代わりとして使われることになります。

それでは、メタルケーブルはもう一切の役目を終えてしまうのか…と言えば、そうではありません。

現在利用されている固定電話回線のメタルケーブルは、中継部分のみをIP化した「メタルIP電話」に流用される形となります(参考:メタルIP電話に関する総務省資料)。

メタルIP電話は、現在提供されている固定電話サービスの受け皿となる(電話機そのまま、工事もなく使える)サービス。メタルケーブルそのものは、まだまだ引退しないということですね。

まとめ

メタルケーブルと光ファイバーを比較すると、後発である光ファイバーのほうが圧倒的に性能は上。

今後もしインターネット回線を利用するならば、メタルケーブルを使ったADSLなどではなく、光ファイバーを使った光回線一択でしょう。

しかしすぐにメタルケーブルそのものが無くなるというわけではないので、知識としてメタルケーブルとはどういうものかを知っておいて損はありません。

メタルケーブルの進化版である光ケーブルの技術の仕組みはこちらで解説してるので、ぜひ見てみてね。

メタル回線の通信速度が遅い部分の説明に、減衰率とあり、その通りなのですが、劣化した情報を復元するために、減衰の多い場合には同じ情報を冗長化(同じ内容を送って訂正確認する)が必要となるため、通信速度が落ちます。ご参考にどうぞ