本サイトの記事は広告を含みます。

レビュー・評価の概要

Vivobook Pro 16Xはクリエイター向けに表現力を高めた有機ELディスプレイを搭載した16インチのノートパソコンです。

プロセッサはintel Core i7-11370HもしくはRyzen9 5900HX、GPUはGeForce RTX3050 Laptopとなっておりマシンパワーも十分。クリエイティブ活動をより強力にサポートするPCとなっています。

| 発売年度 | 2021年 |

| プロセッサ | Core i7-11370H Ryzen9 5900HX |

| RAM | 16GB |

| ストレージ | 512GB |

| 画面サイズ | 15.6インチ |

| GPU | GeForce RTX3050 Laptop |

| USB-PD | 対応 |

| モバイル通信 | 非対応 |

| 重量 | 1945g |

| Cinebench R20 | 2669pts |

※スペック情報は執筆時のものです。現在の情報は以下から公式サイトでご覧ください。

本記事ではメーカーより貸し出しを受けて、テストを行っています。

特徴

ここではVivobook Pro 16Xの一般的な特徴について解説しています。実際に筆者が使った感想、レビューについてはメリット・デメリットの項目をご覧ください。

有機ELディスプレイを搭載した16インチ

Vivobookシリーズと言えば、ZenBookの下位モデルというイメージが強かったですが、今回のモデルはProの名前が付いているようにスペックに優れたモデルになっています。

その中でも最大の特徴がOLEDを搭載しつつ16インチの縦長ディスプレイになっていること。コントラスト比が際立ち、黒の深みを感じられるディスプレイに仕上がっています。

ノートとしては十分なマシンパワー

今回レビューしたモデルはCore i7 HシリーズとRTX3050 Laptopを搭載したモデルになっています。大型ノートパソコン、OLEDディスプレイを活かせるマシンパワーを備えたモデルとなっています。

タッチパッドの新しい進化系Dial Pad

ASUSはタッチパッドをサブディスプレイにしたり、ナンバーパッドでテンキーを搭載したりと色々な機構を設けることが多いメーカーですが、今回のVivobookでは全く新しい機能「DialPad」を搭載しています。一般利用としては音量調整など、クリエイティブ作業ではAdobe製品などと連動させてダイヤルコントロールが可能になっています。

DCI-P3をカバーする色域

有機ELを搭載している本機は色域スペックの面でも強力で、DCI-P3をカバーしています。クリエイティブ作業で使うことが多い人にとって、有利なモバイルPCです。

intel Core-i7 HシリーズだけでなくRyzen9モデルも存在

Vivobook Pro 16X OLEDはintelモデルとRyzenモデルの2種類が用意されています。今回レビューしているのはCore i7モデルですが、もう一つのラインナップはRyzen9モデルとなっており、過去のベンチマーク結果から考えるとより高性能なモデルです。

大きな違いはコア数なので、自分が使うソフトウェアに合わせてプロセッサを選ぶと良いでしょう。

価格とコストパフォーマンス

Vivobook Pro 16XはRyzenモデルとintelモデルが存在します。価格はRyzenモデルが199,800円、intelモデルが219,800円となっています。

どちらを選んでもOLEDディスプレイ、マシンパワーから考えて十分コストパフォーマンスは優れますが、Ryzen9 5900HXはプロセッサのパワーから考えると驚異的なコスパと言えるでしょう。

スペック

今回レビューしたVivobook Pro 16Xのスペックは以下の通りです。

マシンスペック(技術仕様)

| 発売年 | 2023年 | |

| サイズ | 259×360.5×18.9~19.5mm | |

| 重量 | 本体 | 1945g |

| アダプタ | 440g | |

| CPU | intel Core i7-11370H | |

| GPU | GeForce RTX3050 Laptop | |

| メモリ(RAM) | 16GB | |

| ストレージ | 1st | 512GB |

| 2nd | – | |

| ディスプレイ | サイズ | 16インチ |

| 解像度 | 3840×2400 | |

| アスペクト比 | 16:10 | |

| 形式 | 有機EL | |

| リフレッシュレート | 60Hz | |

| フロントカメラ | 画素数 | 92万画素 |

| 物理シャッター | 有り | |

| リヤカメラ | 画素数 | 無し |

| Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | |

| bluetooth | v5.1 | |

| モバイル通信 | 非対応 | |

| 光学ドライブ | 非搭載 | |

| バッテリー | サイズ | 6セル |

| 公称値 | 14.2時間 | |

レビュー機種以外にも詳細のカスタマイズが可能です。細かなスペック内容についてはテーブル下の公式サイトのリンクからご覧ください。

ベンチマーク結果一覧

CINEBENCH

CINEBENCH(シネベンチ)のベンチマーク結果は以下の通りです。R20は1回の測定、R23は10分間の連続測定結果を掲載しています。

| バージョン | 測定モード | 測定値[pts] |

|---|---|---|

| Cinebench R20 | マルチ | 2669 |

| シングル | 599 | |

| Cinebench R23 | マルチ | 6468 |

| シングル | 1554 |

Crystal Disk Mark

Crystal Disk Mark(クリスタルディスクマーク)の測定結果は以下の通りです。

| Read[MB/s] | Write[MB/s] | |

|---|---|---|

| SEQ1M Q8T1 | 3556.52 | 2959.04 |

| SEQ1M Q1T1 | 2379.88 | 2176.99 |

| RND4K Q32T16 | 743.43 | 509.03 |

| RND4K Q1T1 | 64.84 | 144.85 |

ゲームベンチマーク

FF15

ファイナルファンタジー15のベンチマーク結果は以下の通りです。全てフルHD品質でテストを行っています。

| モード | スコア | 評価 |

|---|---|---|

| 最高品質 | 4252 | 普通 |

| 高品質 | 5998 | やや快適 |

| 軽量品質 | 7388 | 快適 |

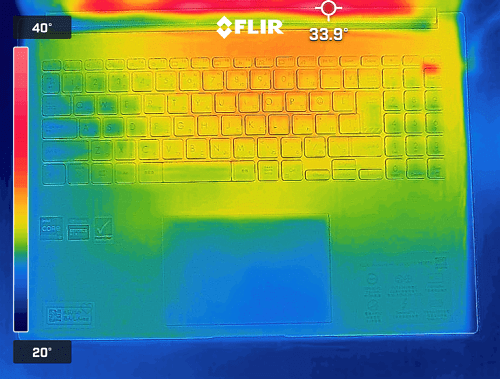

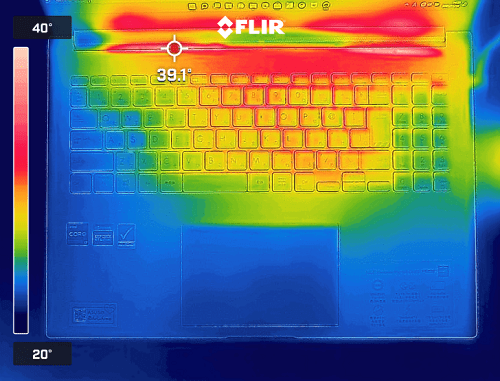

PC温度測定

平常時とCinebenchR23(multi)で10分負荷をかけた後にFLIR One Proのサーマルカメラを用いて温度測定を行いました。

このパソコンの温度管理は非常に素晴らしく、ベンチマークテストをしてもほとんど温度が上がりません(筐体の熱伝導性が良く、熱が散っているようです)。クリエイティブ作業で負荷をかけても使いやすいのは大きなメリットと言えるでしょう。

通常時

CinebenchR23(10分測定後)

モニター評価(色域)

モニターの色域カバー率は以下の通りです。測定はi1 Display Proを用いてデータ測定後、Color ACにてIICプロファイルからカバー率などのデータを作成しています。

| 測定項目 | カバー率[%] |

|---|---|

| sRGB | 100 |

| Adobe RGB | 95.8 |

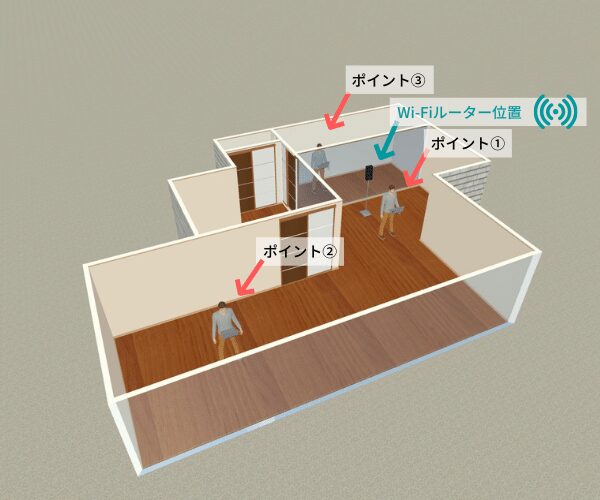

通信環境(Wi-Fi)のテスト

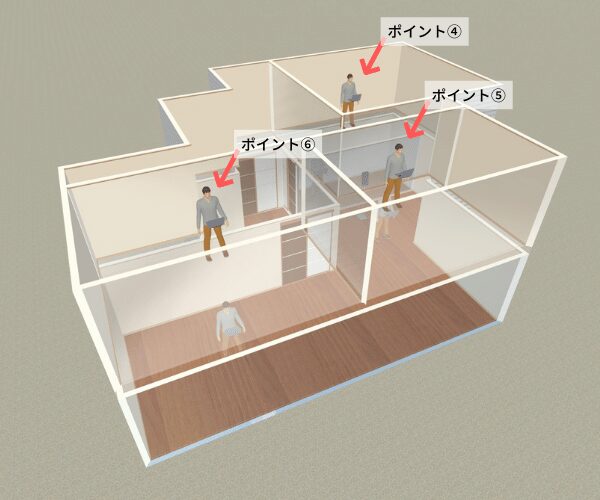

測定環境

Wi-Fiの通信環境テストを行いました。テスト環境は光1Gbps(IPv6対応)でWi-FiにはArcher 10 Proを用いました。

テスト環境は以下の通りで戸建て環境の1階、及び2階で測定を行っています。幅方向約10.5m、奥行き方向8.2mの環境です。

1階部分

2階部分

| 測定項目 | ダウンロード | アップロード | PING |

| 単位 | Mbps | Mbps | ms |

| ルーター前 | 630.75 | 430.31 | 9 |

| ポイント② | 517.4 | 427.14 | 10 |

| ポイント③ | 563.65 | 359.26 | 8 |

| ポイント④ | 529.54 | 417.35 | 9 |

| ポイント⑤ | 440.33 | 351.5 | 9 |

| ポイント⑥ | 265.13 | 267.51 | 9 |

通信スピードテストの評価

USB-C(PD)による充電テスト

USB-Cの充電テストを行いました。「〇」は通常通り充電、「△」は充電されるものの低速表示、「×」は充電できないことを示します。

| W数 | 充電の可否 | 検証に用いた機種 |

|---|---|---|

| 20W | △ | PowerPort Ⅲ Nano |

| 30W | △ | PowerPort Atom Ⅲ Slim 30W |

| 45W | △ | PowerPort Atom Ⅲ Slim 45W |

| 61W | △ | RP-PC133 |

| 100W | 〇 | AUKEY PA-B7 |

外観

天板はシルバーとなっています。全てが完全フラットではなく、機種名が記載されている部分のみ盛り上がった特徴的な形をしています。

背面です。HシリーズのプロセッサとRTX3050 Laptopを搭載している割に通気口のスリットは控えめとなっています。温度のところでも書いていますが、冷却に優れるため通気口が少なくても問題ない印象です。

開いた様子です。非常に鮮やかな有機ELディスプレイを搭載。それでいてベゼルも狭めになっています。ディスプレイは16インチで縦長のアスペクト比が採用されています。

フロントカメラは物理シャッターを搭載しています。

最大開き角は134°程度です。他のモデルと比較すると、少しだけ開かない数値となっていますが、実使用ではあまり気になりませんでした。ASUSお得意のヒンジのチルトアップ機構は本モデルでは採用されていません。

上部ベゼルです。

下部ベゼルです。

キーボード全体です。一部がスペース無く隣り合っているものの、クセが無く使いやすい配置です。またキーボードはオレンジ、濃いグレー、薄いグレーの3色から構成されています。

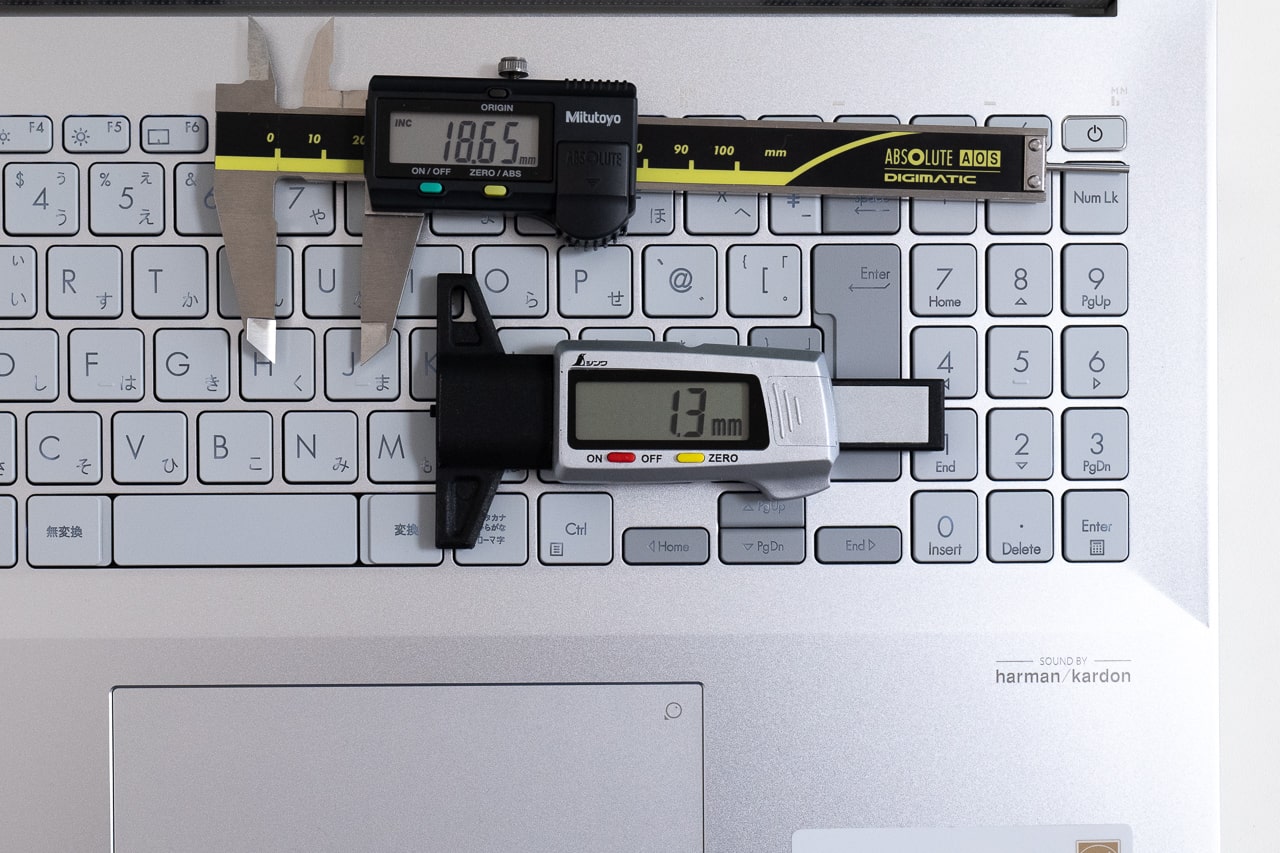

ミツトヨのデジタルノギスでキーピッチを算出したところ、18.65mmとなりました。また、SHINWAのデップスゲージでキーストロークを測定したところ、1.3mmとなっています。キーストロークは少し浅めとなっています。個人的には浅いことよりもゴムのような質感の方が気になりました。タイピング時にしゃきっとした剛性感を求める人には向かないかもしれません。

タッチパッド幅を計測したところ、130mmとなりました。タッチパッドはサラサラで非常に使いやすいです。右上から中央側にスライドさせることでDialPadを起動させることができます。

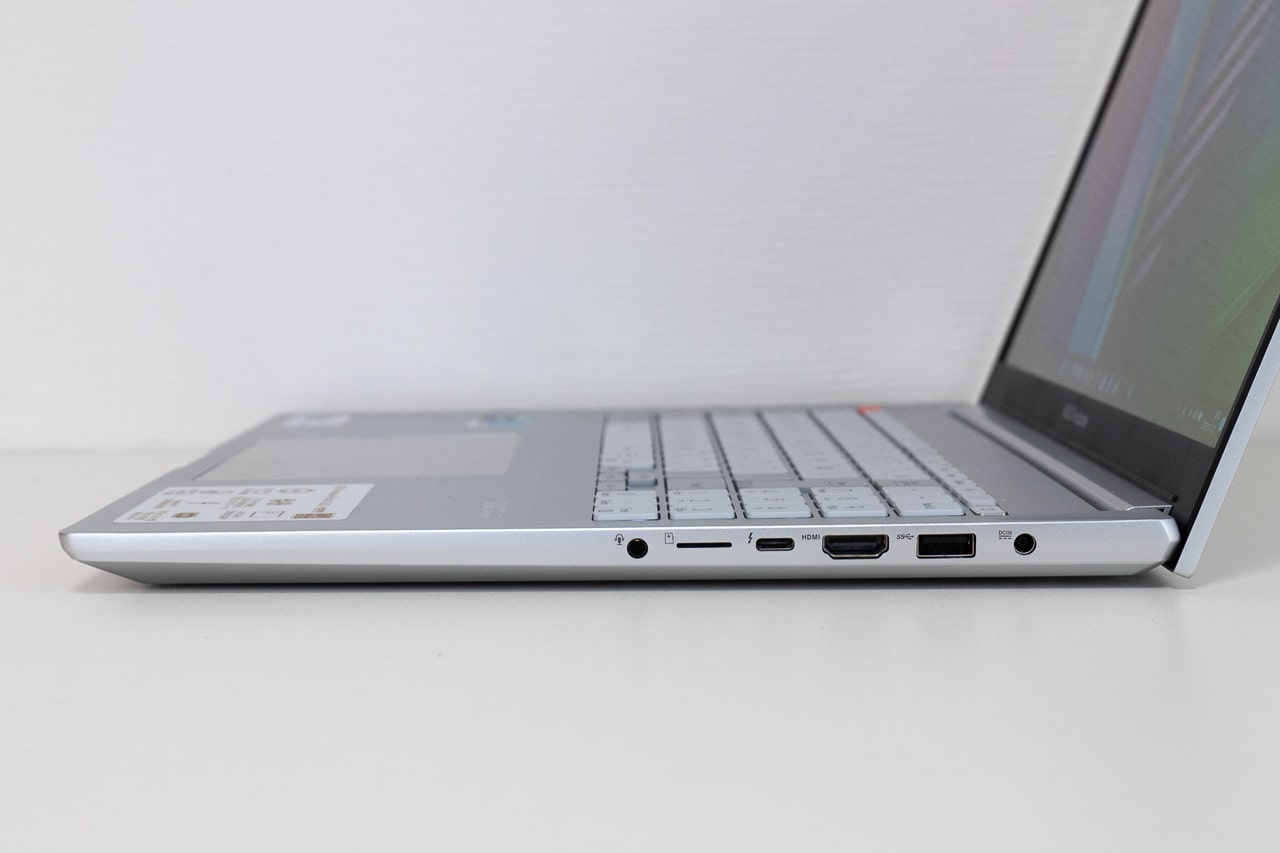

本体右側には電源ポート、USB Type-A、フルサイズHDMI、Thunderboltポート、microSD、ヘッドフォンジャックが付属します。

本体左側はUSB Type-Aポートが二つ付属します。

スピーカーはパームレスト裏側にあります。本PCのスピーカーは2基ですが、音質は比較的良いです。ノートなので低音は期待できませんが、高音・中音域はクリアに聞こえます。

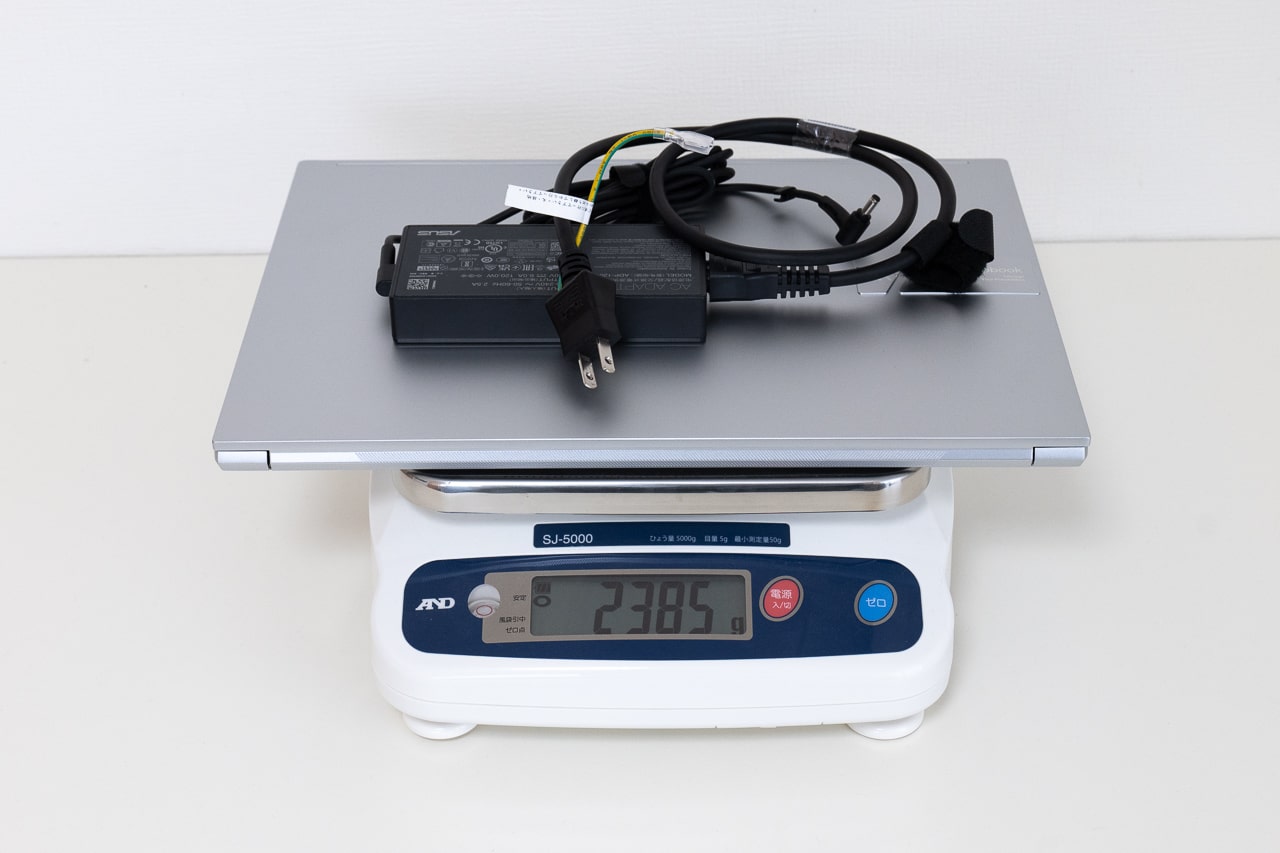

本体の重量を測定したところ、1945gとなりました。

充電器込みの重量を測定したところ、2385gとなりました。充電器単体では440gとなります。

メリット・魅力

16インチの縦長ディスプレイで使いやすい

本モデルは15インチクラスの縦側を伸ばしたディスプレイになっています。そのため、縦の情報量が取りやすく文書作成やネットサーフィンに適しています。昨今のPCは16:9のモデルが多いですが、もしWordなどの仕事が多いなら一度縦長アスペクト比のパソコンを店頭で見て下さい。

思った以上に表示領域が違うと感じるでしょう。また、本機は4K対応のため画面表示サイズの調整が容易です。縦長ディスプレイと合わせれば、自分にとって使いやすい作業領域を確保できるでしょう。

色味が深く非常に高精細

ASUSは今後OLEDに力を入れていくと言っていますが、まさにその深化を感じるディスプレイで他のOLEDモデルと比較しても非常に高精細に感じます。色域カバー率が広いためクリエイティブ作業に向くことももちろんですが、ゲームや映画を見る際にもこのディスプレイ性能の良さは活きてくるでしょう。

タッチパッド性能がよく作業効率が上がる

本モデルはタッチパッドがサラサラとしていて使いやすいです。クリック時にカチカチとした音が鳴る点は気になりますが、それを差し置けば十分な使いやすさと言えるでしょう。

マシンパワーが高く十分な作業性

ベンチマークの結果から、CPU、GPU共にモバイルノートパソコンとしては十分な性能になっています。それでいて、本体の冷却構造が効いているのかほぼ熱くならない点はノートPCとしては大きな強みと言えるでしょう。

USB-PDの96W充電に対応

ASUSは過去モデルでdGPU搭載モデルでもUSB-PDに対応しているPCが多い通り、このパソコンもUSB-PDの96W充電に対応しています。また、ベンチマークで検証した通り、61W以下のPD充電器でも低速表示は出るものの充電可能となっています。

デメリット・欠点

タッチパッドのダイヤルはもう少し感度を上げて欲しい

今回の目玉機能の一つであるダイヤルですが、面白いツールではあるものの感度が正直イマイチです。斬新な機能ですし、実際にAdobe製品はダイヤルが使えると便利なので改善してほしいところです。

ギークなデザインだが好みが分かれるかも

本モデルは随所にASUSらしいこだわりを感じるデザインになっていますが、人によっては好みが分かれるところなので注意が必要です。

おすすめなタイプ

グラフィックス作業をする人

色域の広いディスプレイ、高いマシンパワーを持っているためグラフィックス作業をする人にピッタリ。DCI-P3までのカバー率のため、紙ベースでも使える色域となっておりクリエイティブ作業の幅を広げることができるでしょう。

16インチクラスを持ち運びたい人

このサイズ感、そしてdGPU搭載モデルでありながらUSB-PD充電対応モデルは他メーカーではあまりありません。16インチを持ち運びつつ、手荷物を減らしたい人はぜひ検討してみてください。

おすすめできないタイプ

持ち運びが多い人

おすすめのタイプの項目と相反してしまいますが、持ち運び性の良さだけで考えると重さがあり厳しくなります。マシンパワーを重要視しつつ持ち運び性を重視するならPrestige 14 A11を、色域に重点を置いて軽量性を第一に考えるならDAIV 4Nを検討してみてください。

また、同モデルには14インチモデルのVivobook Pro 14Xも存在します。1.48kgと重めではあるものの持ち運びの許容範囲だと思うので、こちらも合わせて見ると良いでしょう。16Xと同様にHシリーズまたはRyzen9 5900HXが選択できるためパフォーマンスは上記の2台よりも強力になります。

32GB以上のメモリが欲しい人

Vivobook Pro 16Xはintelモデル、Ryzenモデルともにメモリは16GBとなっています。RAMの容量を上げたい人やクリエイティブ作業で大きなメモリが必要な人はおすすめできません。

カスタマイズ・モデルの選び方

Vivobook Pro 16XにはRyzenモデルとintelモデルがあり、それ以外にBTOでのカスタマイズはありません。個人的に買うなら、価格が安くパフォーマンスが高いRyzen9 5900HXモデルを選ぶでしょう。

ただし、Adobe製品を使うなどintelプロセッサの方が相性が良いソフトウェアを使うことが多いなら、そちらを選ぶようにして下さい。

実機レビューのまとめ

Vivobook Pro 16Xは広い色域と高いマシンパワーを誇りながら、価格は20万円前後とリーズナブルなノートパソコンです。特にRyzen9モデルの方がマシンパワーが高く、価格が安いのでお得感が強くなるでしょう。

もし16インチが大きすぎるなら、14インチモデルが選べる点も忘れてはいけないポイントです。

安く買う方法・コツ

Vivobook Pro 16Xに限らず、ASUSのパソコンを安く買う方法については以下の記事でまとめています。購入前に必ずご確認ください。

関連記事・公式リンク一覧

以下の関連記事もぜひご覧ください。